Astéroïdes, comètes, et météores : quelles différences ?

Les cieux nous réservent tant de mystères à découvrir. De notre Système solaire, jusqu'aux confins de l'univers, se trouve un nombre incalculable, inestimable d'objets célestes, de roches, de corps stellaires. Des chiffres que les mathématiques auraient du mal à nous présenter. Parmi ces corps, se trouvent trois en particulier qui subliment la voûte sous nos têtes : les comètes, les astéroïdes et les météores.

Les astéroïdes :

Commençons par un peu d'étymologie. Le mot "astéroïde" est un emprunt de l'anglais, qui est lui-même composé des mots grecs "aster" qui signifie : étoile, et du suffixe "-oïde" dont la signification est : forme ou aspect. Littéralement : en forme d'étoile.

Il s'agit d'un corps rocheux, dont la taille varie de quelques mètres, jusqu'à des kilomètres. Ces objets célestes sont en majorité dans la ceinture d'astéroïdes, qui se situe entre l'orbite de Mars et Jupiter. Les roches de cette ceinture n'ont pas pu s'agglomérer pour former une planète, à cause de l'énorme attraction gravitationnelle de Jupiter.

.png)

L'emplacement de la ceinture d'astéroïdes entre l'orbite de Mars, et celle de Jupiter.

Crédit : Wikipédia Commons

On peut citer quelques astéroïdes notables, notamment Cérès, qui est considéré comme une planète naine, il est le plus grand astéroïde connu à ce jour. Un autre astéroïde, Vesta, est le deuxième plus grand astéroïde connu, et le plus lumineux jamais détecter.

_(cropped).jpg)

L'astéroïde Cérès

Crédit : Justin Cowart

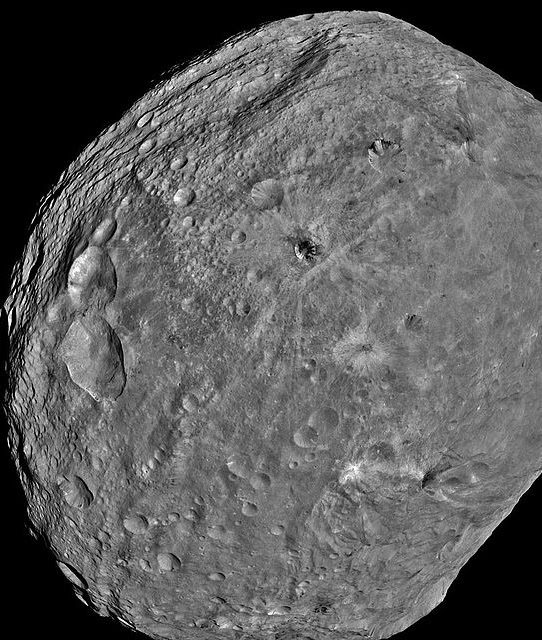

L'astéroïde : Vesta

Crédit : NASA

Les comètes :

Les racines de ce mot proviennent du grec "komêtês". Ce mot est composé à son tour de "komê", toujours du grec, qui signifie : chevelure, faisant directement référence à la chevelure de la comète.

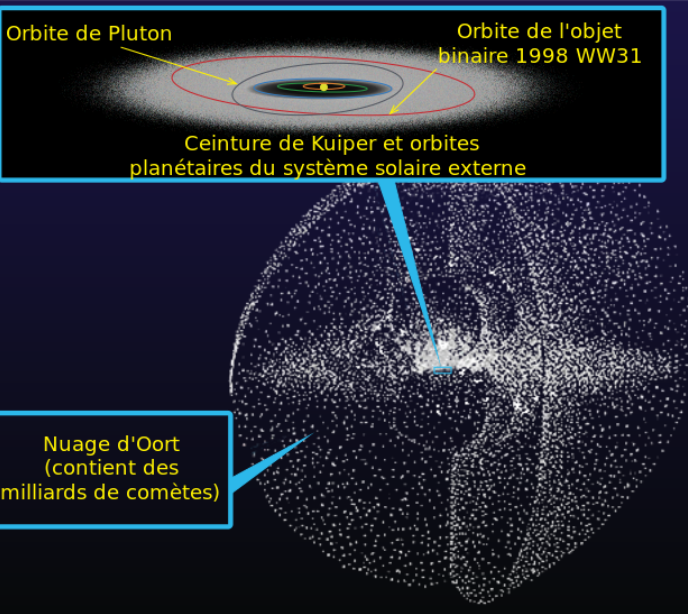

Les comètes sont des corps rocheux, qui contiennent de la glace, à l'intérieur de la croûte. Elles proviennent de régions toutes proches à l'échelle astronomique : la ceinture de Kuiper (une bande de roche), et du nuage d'Oort (une boule qui entoure le Système solaire).

Les comètes forment des orbites en forme d'ellipse autour du Soleil. Quand elles se rapprochent de celui-ci, la glace qu'elles contiennent va être sublimée (le passage d'un corps de l'état solide, à l'état gazeux, sans passer par l'état liquide), et crée la fameuse chevelure qui entoure le noyau de roche.

La comète la plus connu est la comète de Halley, suivie de Hale-Bopp. Une comète était visible le mois dernier : 12P/Pons-Brooks.

Comète Hale-Bopp

Crédit : Philipp Salzgeber

12P/Pons-Brooks

Crédit : Mingjian Wu

Un météore

Crédit : Navicore

Les météores :

Les origines de ce mot sont assez complexes, mais généralement, on dit qu'ils proviennent du grec "meteôra", qui est composé de "meta" qui signifie : au-dessus, et "aeirien" : air. C'est un débris (d'un astéroïde, ou tout autre corps céleste), qui forme une trainée lumineuse, une fois qu'il traverse l'atmosphère terrestre. En fait, on donne cette appellation à l'objet quand il traverse l'atmosphère, et non pas quand il est encore dans l'espace. Mais que ce passe-il pour qu'une trainée lumineuse se forme ? Eh bien, quand le débris entre en contact avec l'atmosphère terrestre, il brûle ! Il est possible que ce fragment soit assez volumineux pour qu'il échappe à une partie de ce phénomène, et donc, on trouve par terre des météorites.

Dans certaines périodes de l'année, la Terre croise lors de sa révolution autour du Soleil, une multitude de débris, qui traversent l'atmosphère terrestre simultanément, on assiste, donc, à une pluie de météores. Les plus remarquables et appréciées par les astronomes amateurs sont les Perséides (en août de chaque année).

Rédigé par :

Mohamed Anis Benzehra